Una Vita Nuova

Migranten sind Wanderer zwischen Welten: der Welt, aus der sie kommen, und der Welt, in der sie sich niederlassen. Zuwanderung ist dabei mehr als der Bezug einer neuen Wohnung und einer neuen Arbeitsstelle. Integration ist ein langwieriger Prozess, der wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Facetten hat. Dieser Prozess umfasst das Erlernen einer anderen Sprache, die Konfrontation mit fremden Werten, in den meisten Fällen auch soziale Unterschichtung und vieles andere mehr. Oft ist er erst nach mehreren Generationen abgeschlossen - wenn überhaupt. Einerlei, wie lange der Integrationsprozess dauert und wie weit er geht: Für die unmittelbar Betroffenen ist er meist schmerzhaft. [1]

Italienische Arbeiter:innen im Ruhrgebiet

Wann kamen italienische Arbeitskräfte nach Deutschland und aus welchen Gründen? Wo haben sie in Herne/Wanne-Eickel gearbeitet und gelebt? Wie sah die wirtschaftliche, wie auch soziale Situation aus?

Italienische Arbeitskräfte in der Bundesrepublik

1955 kam das erste Abkommen zwischen Italien und Deutschland zustande, welches die Situation der italienischen Arbeitskräfte regelte und es ihnen möglich machte, legal von deutschen Unternehmen beschäftigt zu werden. Die Ziele dieses Vertrags waren seitens Deutschlands die Steigerung der Wirtschaftskraft und Verminderung des Arbeitskräftemangels in der westdeutschen Wirtschaft. Nach diesem Abkommen kamen mehrere Millionen Italiener:innen nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Bis Mitte der 1960er Jahre kamen die meisten Gastarbeiter:innen aus Italien, später waren es zunehmend türkische Arbeitskräfte.

In den 60ern starteten die Planungen zahlreicher Großprojekte, besonders in der Bauindustrie. So kam es wieder zu vielen neuen Arbeitsplätzen, bei denen viele Deutsche nicht bereit waren, die Jobs zu machen. Es waren körperlich anstrengende und schlecht bezahlte Arbeitsplätze, die von den Gastarbeiter:innen ergriffen wurden. Diese weniger attraktiven Arbeitsplätze beinhalteten hauptsächlich anstrengende Arbeit im Hoch- und Tiefbau und die Arbeitskräfte mussten neben einem eh schon geringem Lohn auch noch unbezahlte Überstunden leisten. Die Bergarbeiter zum Beispiel arbeiteten 8 Arbeitsstunden täglich in dunklen, düsteren Schächten in denen selbst das Atmen schwerfiel zu einem täglichen Lohn von 3 bis 4,50DM.

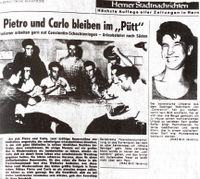

Im Ruhrgebiet in den Städten Herne und Wanne-Eickel kamen die ersten italienischen Arbeitskräfte ab dem Jahr 1940, diese jedoch wurden noch nicht als „Gastarbeiter:innen“ bezeichnet. Zunächst waren es 120 italienische Arbeitskräfte, welche in den Zechen der Gewerkschaft „Constantin“ gearbeitet und im Hof „Voß“ an der Gysenbergstraße gewohnt haben. Das Ruhrgebiet war jedoch besonders in der Nachkriegszeit auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen. Ab 1956 kamen erste italienische „Gastarbeiter:innen“ nach Wanne-Eickel, welche auf der Zeche „Unser Fritz“ und bei der Baufirma Heitkamp gearbeitet haben. Bei Heitkamp waren es 1955 zunächst erst 36 italienische Gastarbeiter:innen, 1959 noch weitere 80. Auf der Zeche „Unser Fritz“ arbeiteten im Jahr 1956 205 italienische Arbeitskräfte, deren Einsatz unter Tage jedoch erst nach einem 6-wöchigen Sprachkurs möglich war.

Wohnsituation

Wo und unter welchen Umständen haben die italienischen Arbeitskräfte gewohnt? Wie sahen die Räumlichkeiten aus und wie war der Lebensstandard?

Integration

Hat ein Integrationsprozess der Italiener:innen stattgefunden? Wie wurden sie integriert und in die Gesellschaft eingebunden? Gab es eine Ablehnung der deutschen Gesellschaft gegenüber den Gastarbeiter:innen?

Die italienischen Arbeitskräfte wurden oftmals bloß als Arbeiter gesehen und nicht als Menschen. So wurden sie zwar gut in den Arbeitsprozess des Unternehmens oder der Zeche integriert, Integration in die deutsche Gesellschaft jedoch hat selten bis gar nicht stattgefunden. Integration ist selbstverständlich nichts, was von heute auf morgen geschieht, sondern ein Prozess aus vielen kleinen Schritten. Das Wichtigste ist, dass Integration beidseitig geschehen muss. Oftmals verstehen Menschen nur die einseitige Anpassung, wenn man vom Integrieren spricht.

"Die Vorstellung, dass hier Menschen leben, mag dem Fremden, der am Abteilfenster steht, phantastisch vorkommen, obwohl er die Menschen sieht: auf den Bahnsteigen, Straßen, auf Schulhöfen, am Küchenherd; er glaubt nicht an diese Menschen, hält sie für Phantome, für Verlorene, Verdammte."

HEINRICH BÖLL, 1959

Immer deutlicher und drängender wird das Thema, dass Gastarbeiter:innen auch Menschen seien und so behandelt werden sollten, was nicht der Fall sei. Mit provokanten Schlagzeilen, die auf Podiumsdiskussionen hinweisen, um über die Missstände bei den Gastarbeiter:innen zu debattieren.

Vergleich

Ein Beispiel zeigt, dass die türkischen Gastarbeiter:innen mit 6 Personen gemeinsam in einem kleinen Zimmer in Lünen-Gahmen bzw. Lünen-Horstmar wohnen sollten. Diese Wohnflächen befanden sich auf dem Zechengelände, einer minderwertigen Umgebung, da unter anderem zum Beispiel die Luft sehr schlecht war. Ein Direktor eines Unternehmens gab an, dass die Unterkünfte gut eingerichtet und gut ausgestattet seien und die Bedürfnisse würden befriedigt werden. Die Wohnsituation und die Personenanzahl insbesondere jedoch könnten nicht verändert werden.

Die Wohnsituation entschied sich dementsprechend nicht grundlegend vor der der italienischen Arbeitskräfte, dies lag auch daran, dass die Baracken nicht nur von Italiener:innen bewohnt wurden, sondern sich die Zimmer mit Arbeitskräften anderer Nationen geteilt wurden. Ein Unterschied, der sich erkennen lässt, ist, dass die türkischen Gastarbeiter:innen mit deutlich mehr Vorurteilen behandelt wurden. Während die Kultur der Italiener:innen mit der Zeit teilweise immer mehr akzeptiert und sogar in die deutsche Kultur eingegliedert wurde, was man zum Beispiel an der gesteigerten Anzahl an italienischen Restaurants und Eisdielen sehen kann, wurden die türkischen Bürger:innen oftmals stärker diskriminiert.

Der größte Unterschied spiegelt sich auf sozialer Ebene wieder. Um 1970 änderte sich das Feindbild von den Italienern zu den Türken. Die Feindseligkeiten gegenüber den Italiener*innen ließen nach. Auch auf politischer Ebene hatten es Italiener leichter, da sie als Mitglied in einem Mitgliedstaat der EU unter anderem an Kommunalwahlen teilnehmen durften, was den türkischen Bürger*innen vorenthalten wurde.

„Die Situation der italienischen Gastarbeiter unterscheidet sich grundlegend von der Situation späterer Gastarbeiter, zum Beispiel der türkischen, weil die Italiener natürlich viel akzeptierter waren und viel mehr Italiener auch wieder zurückgegangen sind.“ – Historiker Ralf Piorr

Gegenwart und Zukunftsperspektiven

Wie leben und wohnen Gastarbeiter:innen heute? Hat sich ihre Situation verändert? Wie viele Bürger:innen italienischer Herkunft leben noch Wanne-Eickel/Herne?

Nord-Rhein-Westfalen ist eines der Bundesländer mit den meisten Bürger:innen mit Migrationshintergrund. Das Stadtbild von Wanne-Eickel und auch von Herne ist sehr verschieden kulturell geprägt und man erkennt die Spuren der ausländischen Mitbürger:innen. Es gibt zahlreiche italienische Eisdielen und Pizzerien, türkische Restaurants und Lebensmittelgeschäfte, spanische und griechische Restaurants und vieles mehr. Auch auf religiöser Ebene hat sich viel verändert - war früher hauptsächlich der christlich-katholische Glaube akzeptiert, sind heutzutage deutlich mehr Religionen vertreten.

Ein Aspekt, der sich jedoch wenig bis kaum verändert hat, ist die Tatsache, dass Menschen der gleichen Nation gemeinsam in einem Stadtviertel wohnen. Die Parallelgesellschaft ist teilweise immer noch vorhanden und es gibt Viertel, die stark von einer Nation geprägt sind. In dem Sinne ist also keine einwandfreie Integration erfolgt, wobei hier auch teilweise der Wille bei den Menschen, integriert zu werden, nicht immer vorhanden ist.

Im Gegensatz zur vergangenen Situation sind Menschen anderer Nationen allgemein deutlich akzeptierter und willkommen. Natürlich gibt es noch Diskriminierung und viele Vorurteile, gegen die vorgegangen werden muss, aber wir sind einen Schritt weiter als früher. Was sich demnach dennoch noch verändern sollte, ist, dass die Vorurteile, die schon seit Jahren kursieren aus der Welt geschaffen werden sollten und es sollte von beiden Parteien ein Schritt gegangen werden, um gegen die Parallelgesellschaft vorzugehen.

„Wenn ich in ein italienisches Geschäft gehe, dann stehen da alle möglichen Leute und die Ware wird gewertschätzt – nicht nur weil es italienisch ist, sondern weil es gut ist. Wir haben keine ‚Angst‘ mehr. Die Bevölkerung hat sich daran gewöhnt. Immer mehr Familien sind angekommen. Die Menschen, die aus der Fremde gekommen sind, entscheiden sich, hier beerdigt zu werden, hier zu bleiben.“ - Ingeborg Müller-Schuitz

Interviews mit Zeitzeug:innen

Ich habe mit verschiedenen Zeitzeug:innen gesprochen und sie nach ihrer Sicht der Dinge befragt - mit Raffaele, der selber als italienischer Gastarbeiter nach Deutschland kam und mit seinen Töchtern Rosa und Tania, auf deren Leben sich die Situation ihres Vaters ausgewirkt hat.

Raffaele ist am 13. März 1936 in dem Dorf Mattinata in Italien geboren und kam 1961 als Gastarbeiter nach Düsseldorf. Dort hat er zunächst gelebt und in einer Textilfabrik gearbeitet. Am 7.März 1963 heiratete er die Griechin Barbara, die in Filyria in Griechenland geboren ist und 1962 nach Deutschland kam. Gemeinsam zogen sie im Jahr 1966 nach Wanne-Eickel, wo Raffaele bei der Firma Heitkamp arbeitete. In Wanne-Eickel haben sie zeitlebens gelebt und dort sind auch ihre vier Töchter aufgewachsen. Ich habe ebenfalls mit dem Historiker Ralf Piorr gespochen und Ingeborg Müller-Schuitz, die zu der Zeit als Lehrerin tätig war. Ihre Aussagen sind im Verlauf meiner Texte vermerkt.

„Früher gab es keine Integrationskurse, nun haben wir welche und können sehen, was sich politisch verändert hat oder auch nicht. Auf politischer Ebene ist viel passiert, auf gesellschaftlicher Ebene aber nicht. Wir haben zwar Integrationskurse, aber in der Gesellschaft – sei es in der deutschen Gesellschaft oder in der italienischen – lebt man mit bestimmten Vorurteilen. Daran müssten wir noch arbeiten. Es müsste offener werden. Insgesamt.“

- Rosa

„Bei Heitkamp war es besser als zu Hause. Aber die Gastarbeiter haben in Barracken und alten Wohnungen gewohnt. Die waren schlecht, es gab keine Heizung, keine Dusche. Wenn sie gearbeitet haben, haben sie draußen auf dem Bau gearbeitet oder in der Zeche. Es war schwere Arbeit. Wir hatten nie die Möglichkeit, an einer deutschen Schule zu lernen. Was habe wir gelernt? Wir konnten nur kurze Wörter und kleine Sätze sprechen. Und trotzdem kamen sie nachher und fragten ‚warum können die Italiener nicht gut deutsch‘? Die Firma und der Staat haben sich nicht gekümmert. Es wohnten 20 Mann in einer 60qm Baracke. Überall waren Leute am Schlafen. Es war Weihnachten und den Leuten war kalt. Viele von diesen Leuten, die Tag und Nacht gearbeitet haben, sind krank geworden.“

- Raffaele Di Bari

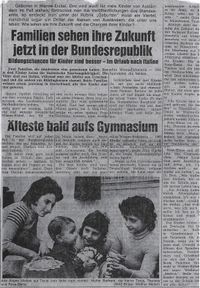

„Wir hatten eine kleine Wohnung und sind dann in die Unser-Fritz-Straße gezogen. Da hatten wir eine große Altbauwohnung mit zwei Kinderzimmern. Allerdings lag diese Wohnung direkt am Bahndamm, an der 42 und an einer großen Straße, sodass eigentlich kein Mensch da wohnen wollte. Aber für uns war es ideal, weil wir zwei Kinderzimmer hatten und wegen der Sackgasse draußen spielen konnten. Als mein Vater eine große Wohnung mit zwei Kinderzimmern gesucht hat, war das für ihn schwierig. Man hat kinderreiche Familien nicht so gerne genommen und weil mein Vater Italiener ist, gab es da auch Probleme. Die Wohnung hat mein Vater nur bekommen, da er Hilfe von deutschen Freunden hatte.“

- Tania

Lebensglück oder Ausbeutung?

das Sachurteil der Autorin

Die Frage, ob das Leben der italienischen Arbeitskräfte in der Bundesrepublik Deutschland eher ihr „Lebensglück“ oder „Ausbeutung“ darstellte bzw. ob sie hier „willkommen“ oder „ausgenutzt“ waren, lässt sich nicht einfach beantworten, denn die ganze Thematik ist sicherlich nicht einfach nur „schwarz“ oder „weiß“ und somit muss man bei der Beantwortung verschiedene Aspekte betrachten.

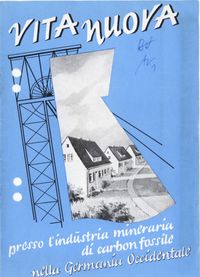

Zuerst einmal muss man verstehen, dass die Gastarbeitersituation der 50e und 60er Jahre ein Geschäft war, was allein die Tatsache, dass sie durch einen Vertrag geregelt wurde, unterstreicht. Dies war auch beiden Parteien klar und sie haben schließlich auch beide einen Nutzen aus der Situation gezogen. Die Bundesrepublik konnte die Wirtschaftskraft steigern und durch die ausländischen Arbeitskräfte war es erst möglich, dieses Wirtschaftswunder zu erreichen. Die Arbeiter:innen wiederum konnten sich durch den in Deutschland erzielten Lohn in ihrer Heimat eine neue Existenz aufbauen und dort ihren Lebensstandard erhöhen. Sie sind selbstverständlich bewusst hierhin gekommen, jedoch haben sie durch die positiven Versprechen der Bundesrepublik ein verzerrtes bis falsches Bild gehabt, wodurch es zu vielen falschen Erwartungen kam. Auf dem Flyer "Vita Nuova" beispielsweise wird ein "neues Leben" angepriesen und es sind Bilder von schönen Häusern abgebildet - die Gastarbeiter:innen jedoch haben in Baracken wohnen müssen.

Neben den falschen Versprechen, hat die Bundesrepublik besonders in einem Aspekt versagt und das ist der fehlende Integrationsprozess. Außerdem wurden die Gastarbeiter:innen hier oftmals nicht als Menschen betrachtet, sondern bloß als maschinenartige Arbeiter betrachtet. Sie wurden in verschiedenen Aspekten nicht würdig behandelt und auch heute wird der Arbeit der Italiener:innen und auch all der Menschen der anderen Nationen zu wenig Aufmerksamkeit und auch zu wenig Dank geschenkt.

1Vom "Lebensglück" sind wir also weit entfernt und das "neue Leben" war zwar ein neues, aber kein besonders gutes Leben. Man kann definitiv nicht in allen Aspekten von "Ausbeutung" sprechen - jedoch wurden die Arbeiter:innen ausgenutzt und waren zwar als Arbeiter "willkommen", aber nicht als Menschen.

.png/picture-200?_=18688929436)

.png/picture-200?_=186889299a6)

.png/picture-200?_=18688929181)

![[WAZ 13.02.1971]](/.cm4all/uproc.php/0/.Image%20(3).jpeg/picture-200?_=18cd05558cf)

![[WAZ 22.03.1962]](/.cm4all/uproc.php/0/.Image%20(2).jpeg/picture-200?_=18cd0556ee1)

![[WAZ 22.08.1970]](/.cm4all/uproc.php/0/.Image%20(5).jpeg/picture-200?_=18cd0560ade)

![[WEZ 01.02.1966]](/.cm4all/uproc.php/0/.Image%20(4).jpeg/picture-200?_=18cd0565c7a)

.jpeg/picture-200?_=18cd05cf838)

.png/picture-200?_=186899acc9d)

.png/picture-200?_=186899bcc55)

.png/picture-200?_=186899acf92)

.png/picture-200?_=186899ac101)

.png/picture-200?_=18689adeaee)

.png/picture-200?_=186899ac993)